vivo X90 Pro+のカメラスペック

.webp)

vivo X90 Pro+は2022年12月6日に12.8万円で発売されたモデル。

主要となるカメラスペックは、IMX989 (広角 F1.75) + IMX598 (超広角 F2.2) + IMX758 (中間望遠 F1.6) + OV64B (F3.5)。

メインカメラはAOA工法によって薄さを維持しつつ、F1.75の低F値を実現。

アッベ数81.6の超高透過率ガラスレンズも搭載しており、色収差が少なく、より忠実な色再現を可能にします。

中間望遠カメラには、センサーサイズ1/2.4インチのIMX758を採用。

ポートレート撮影用カメラとしての役割も果たし、「ZEISSポートレートモード」には新しく「ZEISS Cine-Flare」が追加されました。

レンズフレアをソフトウェアで合成することで、写真にレトロな雰囲気を作り出します。

ペリスコープはおそらくHUAWEI P50 Proからの流用で、光学3.5Xズームに対応。

センサーサイズと画素数がアップしたおかげで、前世代のX80 Proとは比べ物にならないほどズーム性能が高くなっています。

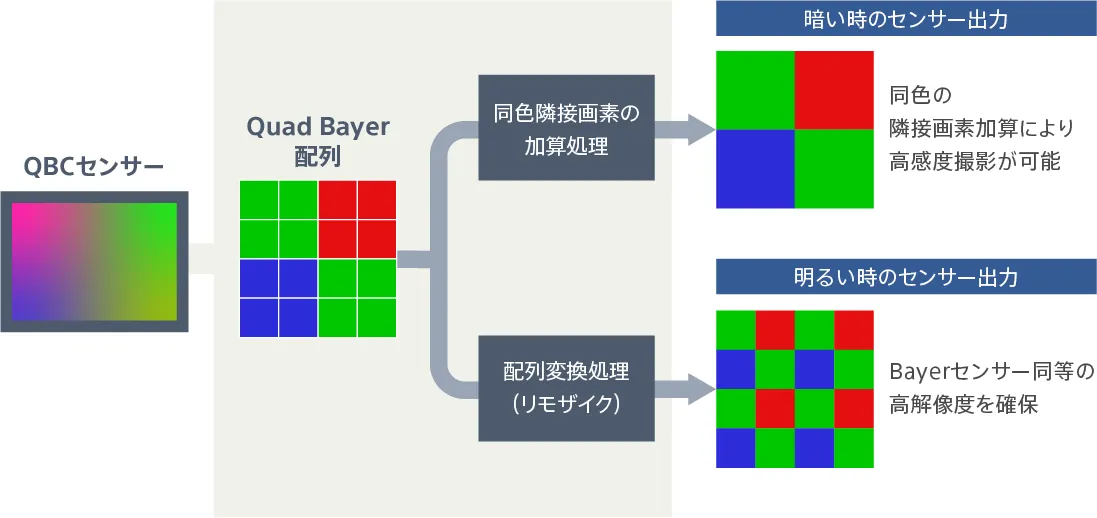

今回、vivoはリモザイクと回折現象対策をアピール。

リモザイクとは、通常Quad Bayer出力を行うイメージセンサーで、配列変換処理をしてBayer出力センサーと同等の解像度を得る技術です。

例えば50MPセンサーの場合、Quad Bayerで12.5MP / 配列変換処理(リモザイク)後で50MPということになります。(イメージセンサー内で実際の写真は12.5MPのサイズに処理します。)

回折現象対策とは、光の回折現象によって失われた情報をソフトウェアで疑似的に復元することで、画質劣化を少なくする技術。

このおかげで、X90 Pro+は驚異的なデジタルズーム性能を実現しています。

1. ZEISS Natural Color

vivoはオートで彩度をゴリゴリに上げることで有名ですが、写真の彩度は人によってかなり好みがわかれます。

これはvivoもよく理解していて、その対策として「ZEISS Natural Color Mode」を搭載。

ZEISS NCはその名の通りナチュラルな色を再現するモードのため、全体の色味が肉眼にかなり近づきます。

今までもZEISS NCはありましたが、X90 Pro+では開発に時間と費用をかけ、全カメラの色味統一と色再現性向上に力を入れました。

今後出てくる私の作例は全てZEISS NCを使用して撮っており、オートとは色味が異なることを留意してください。

2. HDR

※写真をクリックすると撮ったまんまの高解像度な写真を見ることができます

【メインカメラ】

【メインカメラ】

【ペリスコープ】

【メインカメラ】

【超広角カメラ】

X90 Pro+では、メイン・超広角・中間望遠・ペリスコープの4眼全てにおいて強力なHDR性能を発揮。

ライトや明るい背景など、どのシーンでも白飛びすることはほとんどありません。

また、白飛びだけでなく黒潰れも補正されるため、影の部分のディティールがクッキリと映し出されます。

ただ、被写体によっては全体が明るく写るよりも、明るい部分と暗い部分をハッキリ別れさせてコントラストを生みたいときがあります。

そんな時は露出を落として撮ることによって、簡単にコントラストのある写真が撮れます。

3. ズーム性能

※写真をクリックすると撮ったまんまの高解像度な写真を見ることができます

【2X (中間望遠カメラ)】

【3.5X (ペリスコープ)】

【5X (ペリスコープ)】

【10X (ペリスコープ)】

【15X (ペリスコープ)】

【20X (ペリスコープ)】

【10X (ペリスコープ)】

【10X (ペリスコープ)】

【10X (ペリスコープ)】

【10X (ペリスコープ)】

【10X (ペリスコープ)】

X90 Pro+のズーム性能はかなり高く、ペリスコープに関しては15Xくらいまでなら実用的な画質を得ることができます。

さらに、X90 Pro+の10XズームはS22 Ultraの光学10Xズームや12S Ultraの10Xを超える画質です。

これには「リモザイク」「回折現象対策」などの要素が大きく貢献していると考えられ、今まで最弱ペリスコープだったvivoは一気に最強格になりました。

4. 物撮り

※写真をクリックすると撮ったまんまの高解像度な写真を見ることができます

【3.5X】

【3.5X】

【5X】

【5X】

【5X】

【6.5X】

【7X】

【8X】

【9X】

【10X】

X90 Pro+の物撮り性能は最強と自信を持って言えます。

私自身、物撮りに強いスマホはXiaomi 12S UltraとiPhone 14 Proを持っていましたが、それらと比べてもX90 Pro+は頭一つ抜けていました。

1X~4.9Xまでのデジタルズームでは12S Ultraとほとんど同等。5Xになると何故か12S Ultraのデジタルズームが一気に弱くなるため、X90 Pro+の独壇場と化します。

X90 Pro+は5Xはもちろんのこと、7Xや8Xでも十分実用的な画質で撮ることができます。

さらに、9Xや10Xもギリ使えなくはないレベルに達していて、X90 Pro+のデジタルズーム性能は他社を圧倒するものでした。

これはあくまで予想ですが、おそらく回折現象対策とリモザイクはメインカメラのデジタルズームでも行われていて*、X90 Pro+の物撮りではそれらの恩恵を強く受けているのだと思います。

※発表会では、回折現象対策とリモザイクは望遠カメラだけの話でした。同じことをメインカメラで行っているとは言ってなかったのですが、あまりにもデジタルズームが強いため、もしかしたらやってるのかもしれません

5. 新しいポートレート「ZEISS Cine-Flare」

※写真をクリックすると撮ったまんまの高解像度な写真を見ることができます

X90 Pro+のZEISSポートレートモードには新しく「Cine-Flare」が追加されました。

これはレンズフレアをソフトウェアで合成する機能で、写真にレトロな雰囲気を生み出します。

ソフトウェアで作るフレアにしてはそんなに違和感も無く、ちゃんと光源を認識してフレアの出る方向や強さも調整されていますね。

また、今までは被写体が人間じゃないとうまくボケませんでしたが、X90 Pro+からは人間以外の被写体でも背景がしっかりとボケるようになりました。

6. 夜景

※写真をクリックすると撮ったまんまの高解像度な写真を見ることができます

【メインカメラ】

【中間望遠カメラ】

【ペリスコープ】

【超広角カメラ】

【メインカメラ】

【超広角カメラ】

【メインカメラ】

【メインカメラ】

【中間望遠カメラ】

【ペリスコープ】

【ペリスコープ】

【ペリスコープ】

X90 Pro+のメインカメラは夜景にめっぽう強く、ハイライトからシャドウまで優れたディティールをキャプチャします。

ノーマルモードよりもシャープネスが強めに処理されるため全体の解像感が高く、ZEISS T*コーティングとガラスレンズの効果によって、レンズフレアゴーストは他社よりも圧倒的に少ないです。

超広角・中間望遠・ペリスコープなどのサブカメラでも綺麗な夜景を撮れますが、よく見るとノイジーだったりディティールの悪い部分があります。

とはいえ、手持ち夜景でこのレベルの写真が撮れるなら文句は無いでしょう。

夜景撮影において強力なHDR性能を発揮するvivoですが、これには少し問題もあります。

例えばイルミネーションやネオンの場合、HDR性能が強力すぎるが故に煌びやかさが失われてしまい、写真の見栄えがイマイチになってしまうこともしばしば。

こういったシーンでは後加工でハイライトを高くするか、撮影時にソフトフィルターを使うことで対策できます。

7. 低照度 (室内)

※写真をクリックすると撮ったまんまの高解像度な写真を見ることができます

【ノーマル】

【ナイトモード】

【ナイトモード2X】

【星空モード(1分30秒)】

いずれの作例も三脚モードを使用し、手持ちよりも露光時間が長くなっています。

ナイトモードではだいたい38秒ほどの時間をかけて撮影し、ノーマルよりもノイズが少なく、ディティールが高いです。

星空モードは1分30秒ほど時間がかかり、ナイトモードよりもさらにノイズが減り、全体の解像感が大幅に向上していることが見て取れます。

三脚ナイトモードはディティール低下

【X90 Pro+】

【X80 Pro】

【X90 Pro+】

・総撮影時間 : 38s

・1フレームあたりのシャッタースピード : 5s前後

・ISO : 7133

【X80 Pro】

・総撮影時間 : 38s

・1フレームあたりのシャッタースピード : 5s前後

・ISO : 12443

X90 Pro+とX80 Proの三脚ナイトモードを比較してみましょう。

ナイトモードは自動でマルチフレーム合成され、1枚あたりのシャッタースピードは5秒前後。(1枚あたりのシャッタースピードはexifで見ることができます)

シャッタースピードに関してはどちらもほとんど同じですが、ISOはX80 Proのほうが5000以上高いです。

そもそものセンサーサイズがデカいことや、圧倒的に低いISO感度などを考慮して考えればX90 Pro+が勝つはずです…

しかし、実際の写真を比べてみるとX80 Proのほうが優れていました。

X90 Pro+は全体的に暗めで黒潰れが激しく、ノイズリダクションの影響で壁の質感がグチャグチャ。

なぜこうなってしまったのか… 少し残念ではありますが、三脚を使って撮影する場合は天体写真やプロモードが主でしょうから、三脚ナイトモードが弱くてもあまり影響は無いでしょう。

プロモード長時間露光はISO200以上推奨

X90 Pro+のプロモードでは、ISO50やISO100は非常にノイズが多いです。

これはシャッタースピードを伸ばす長時間露光の場合で特に顕著で、ISO200になると一気にノイズが減ります。

通常、ISOが下がればノイズも減るはずですが、ISO50でノイズが多いのは拡張ISOだからだと考えられます。

ISO100からISO200になってノイズが減ることに関しては、Conversion Gain (CG) が関係しているとTwitterで教えて頂きました。

CGの話は私自身も完全に理解できているわけではないため、比較的わかりやすかったSAMSUNG Smart-ISOの記事から一部を抜粋します。

イメージセンサーはレンズに入ってきたアナログの光の情報を受け入れ、特定の比率であるコンバージョンゲイン(CG)の値に基づいて電気信号に変えます。 従来のセンサーは、CGの値が一つに決まっており、明るかったり暗かったりする様々な環境で常にベストな写真を撮るのは困難でした。

暗い環境でCGの値が低い場合は、小さな光の情報を十分な電圧に変えることができないので暗い部分をクリアに表現できず、明るい環境でCGの値が高い場合は、溢れる光の情報を取り込めないので明る過ぎる部分を表現することが困難です。

「Smart-ISO」は、一つのイメージセンサーに二つのCGを搭載し、周りの環境に合わせてHigh ISOとLow ISOモードのどちらかを選択する技術です。

例えば、暗い環境ではHigh ISOモードを選択してCGの値を高め、小さな光の情報まで感知して十分な電圧に変換します。

また、明るい環境ではLow ISOモードを選択してCGの値を低くし、ピクセルが受け入れる光の量を増やして溢れる光をうまく表現できるようにします。

少し難しい話ですが、SAMSUNGの説明でなんとなくイメージはつかむことができたと思います。

より詳しく知りたい方は、ぜひSmart-ISO公式サイトやzhihu.comの解説を読んでみてください。

8. 低照度 (屋外)

※写真をクリックすると撮ったまんまの高解像度な写真を見ることができます

【ノーマルモード】

【ナイトモード】

【ナイトモード2X】

【ナイトモード3.5X】

【ノーマルモード】

【ナイトモード】

【ナイトモード2X】

【ナイトモード0.6X】

X90 Pro+が低照度撮影で中間望遠カメラやペリスコープを使うことはほとんど無く、基本的にメインカメラのデジタルズームになります。

そのため、ズームすると手振れしやすく画質の劣化も激しいです。

2Xですら画質劣化がだいぶ気になるため、低照度撮影で実用的なのは1Xだけと言ってもいいかもしれません。

(後のアップデートにより、2X以上になると強制的に中間望遠カメラ、3.5X以上は強制的にペリスコープを使えるようにするスイッチが実装されました。メインカメラのデジタルズームよりも手振れしにくく画質も優れています)

デジタルズーム低照度はイマイチですが、1Xに関しては現状最強格。

以下の作例は橋の上から撮影した森林ですが、肉眼では森林だと判別できないほど真っ暗。

さすがにノイジーではあるものの、肉眼でほとんど識別できない被写体をここまで高精細に捉えるX90 Pro+は本当にすごいです。

ちなみに、星空モードのほうが明るく写っているのは、ナイトモードよりもISOが1.4倍ほど高いため。

その分ノイズも多いことが分かります。

※撮影時間はどちらも8秒

【ナイトモード】

【手持ち天体撮影モード】

9. 星空モード

※写真をクリックすると撮ったまんまの高解像度な写真を見ることができます

vivoではX50 Pro+の時代から星空モードを搭載していますが、X90 Pro+では今までのモデルから飛躍的に進化。

写真全体のノイズが減少しただけでなく、地上のディティールも改善したので星景写真が撮りやすくなりました。

撮影時間も短くなっていて、私の場合は1分30秒前後、最長でも2分程度に収まっています。

また、私の撮った作例だと光害がひどいのであまり参考にはならないと思いますが、weiboやTwitterで調べるともっと凄い写真がゴロゴロあります。

ただ星空モードで撮るだけだと星一つ一つの明るさの違いがわかりにくく、特に、光害の激しい場所だと写真の見栄えが微妙です。

これを改善するために、一眼カメラ用のレンズフィルター「プロソフトンA」を使って撮ってみたのが上記の4枚です。

フィルターのありなしを比べてみると、有りのほうは明るい星が強調され、星座が見やすくなっていることがわかります。

X90 Pro+に限らず、全てのスマホ・一眼カメラで天体撮影をしたい場合は是非レンズフィルターを使ってみてください。

10. プロモード + Sequatorで天体撮影

※写真をクリックすると撮ったまんまの高解像度な写真を見ることができます

星空モード以外の天体撮影方法として、「プロモード」があります。

今回は、プロモードで撮ったRAWを複数枚重ねてノイズを目立たなくさせる、所謂「加算平均合成」を行います。

具体的なやり方は以下の手順です。

1. 環境に合わせてISOとシャッタースピードを調整した後、数枚~数十枚のRAWを撮影

2. それらをPCに移し、Sequatorというフリーソフトに読み込んで出力

Sequatorの使い方についてはこちらの記事が詳細に解説してくれています。

【RAW撮って出し無加工】

シャッタースピード : 15s

ISO : 200

【Sequator (追加設定なし)】

合成枚数 : 8枚

まずは追加設定を全くいじらずに、加算平均合成だけやってみます。

撮って出しに比べて全体の露出が高くなり、ぱっと見で星の数も増えていますね。

拡大するとノイズが大幅に減っていることも見て取れ、加算平均合成の効果は絶大です。

【Sequator (追加設定あり)】

合成枚数 : 8枚

熱いノイズを取り除く : オン

光害を減らす : 25%

星の光を強化 : 100%

Sequatorには星を強調するための機能がいくつかあり、主に使うのは「光害を減らす」「星の光を強化」の2つです。

このうち、「光害を減らす」を強くしすぎるとノイズがめちゃくちゃ出てしまうので、あまりノイジーになりすぎないように強さを調整してください。

合成枚数 : 8枚

熱いノイズを取り除く : オン

光害を減らす : 50%

星の光を強化 : 100%

合成枚数 : 8枚

熱いノイズを取り除く : オン

光害を減らす : 25%

星の光を強化 : 100%

光害の影響によって、写真の左下が白っぽくなってしまっています。

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)